児童発達支援・放課後等デイサービス「児童デイ ベアービー」

自分らしく生き抜く力を育む療育

児童発達支援・放課後等デイサービスの違い

「児童発達支援・放課後等デイサービス」は、発達の気になる幼児・児童を対象とした都道府県・政令指定都市指定の福祉サービスです。小学校就学前の子ども対象のサービスを「児童発達支援」、小学校から高校生対象のサービスを「放課後等ディサービス」としています。

| 項 目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |

|---|---|---|

| 対象 | 未就学の障害のある子ども | 就学中の障害のある子ども |

| 目的 | 日常生活の基本的な動作や知識の習得、集団生活への適応訓練 | 生活能力の向上、社会との交流促進 |

| 支援内容 | 遊びや学びを通じた発達支援、日常生活動作の習得、集団生活への適応訓練、家族への育児支援 | 学習支援、生活能力向上のための訓練、社会参加のための支援、余暇活動の提供 |

| サービス提供時間 | 主に日中 | 学校の授業終了後や長期休暇中 |

| サービス提供場所 | 児童発達支援センター、児童発達支援事業所など | 放課後等デイサービス事業所、児童発達支援センターなど |

児童デイ ベアービ―は、発達が気になる子どもと保護者の方をサポートする教室です。療育は、3歳から6歳までの幼児に適した内容となっています。小学生は1、2年生までをサポートさせていただきます。

児童デイ ベアービー がご提供できること

早期に、ひとりひとりの発達に合った楽しい学びによって、苦手なことを乗り越えつつ、得意なことを伸ばすの機会を持たせてあげることが大切です。私たちと一緒に、子どもの未来へつながる大切な支援をはじめましょう。

大切な、発達に合わせた楽しい学びの機会

ベアービ―で手に入れよう、4つの宝物

療育で、苦手なことを楽しく経験したり、わかりやすい方法に代えて理解していくことで、たくさんのワクワク体験を得ることができます。ワクワク体験は、新たなことに出会った時にも、興味を持ったり、取り組もうとするモチベーションを支える源になります。療育の中で4つの宝物を手に入れましょう。

- 苦手意識を感じずに、学習の基盤を作ります

- 子どもが自分自身の特性を理解すること、問題を解決する力を育みます

- できた体験を重ねる中で、自己効力感を育みます

- 人への信頼感を育みます

保護者様にとってのメリット

様々な機会を通して、子どものカラー(特性)を知っていただくことができます。子どもの特性がわかると、言動の意味も分かってきます。すると、子どもに合った対応策をみつけやすくなります。これからは、保護者様の抱えている荷物を少し降ろして、スタッフと一緒に子どもに合った対応を見つけていきましょう。子どもを支えるご家族を支えることも、私たち、子どもの見守り隊の一員としての重要な役割りだと考えています。

- 子どもの特性を理解する

- 専門職によるサポートを受けることができます

療育プログラム(お子さま対象)

ベアービーの療育プログラムには、大きく分けてベーシックとアドバンスの2つのプログラムから構成されています。

ベイシックの中でも、さらに細かく細分され、「認知機能アッププログラム」「感覚統合療法」「ソーシャルスキルプログラム」と分けられています。アドバンスについては、プレイセラピーなどの身体症状、神経症状化への対応プログラムで構成されています。

| ベアービーの療育プログラム | ベーシックプログラム | アドバンスプログラム |

|---|---|---|

| 内 容 | 認知機能アッププログラム 感覚統合療法 ソーシャルスキルプログラム | プレイセラピー 身体症状、神経症状化への対応 |

ベイシックプログラム

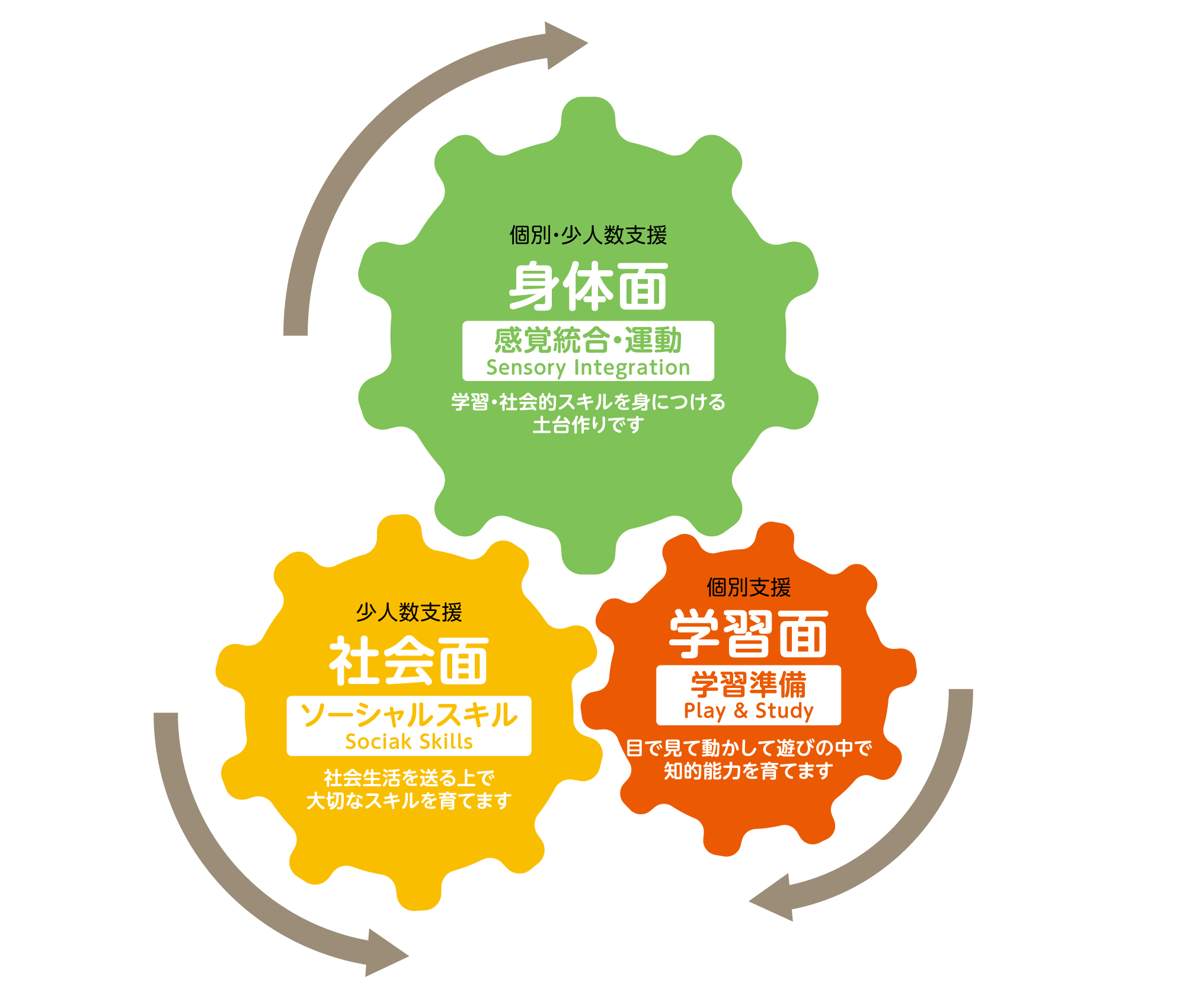

ベアービーの療育プログラムは、アセスメントに基づいて、身体面・学習面・社会面の3方向から、包括的に支援するプログラム構成を取っています。図の歯車は、様々な力が備わって動き出すようになると、互いに好循環を生み、全体がより円滑に動き出します。子どもが、社会の中で、自分を発揮していけるようになる様子を表しています。

学習面からのアプローチ【認知機能アッププログラム】

このプログラムは、専門性の高いアセスメントに基づいて計画されていて、子どもに合わせたオリジナルの内容となっています。楽しく基礎学力の土台作り、目で見て触って動かして、楽しい遊びで、知的能力アップのトレーニングをします。

遊びの中で、楽しく学習が理解できる力をつけていきます。認知機能アップは、植物でいえば、土づくりです。国語力、計算力をつけるより前に、「見る」「聞く」「想像する」「注意力」「記憶力」「推論・判断力」「体感力」「言葉の発達」「指先の巧緻性」「空間認知」などの力をつけることが必要です。これは、すべての行動の基盤で、学習習得のための土台・基礎力となります。

ベアービーでは、積み木やカードを使った課題・タブレット課題を通して、学習の基盤となる力をつけていきます。

身体面からアプローチ 【Sensory Integration 感覚統合療法】

人は、五感などを通して外部からの情報を受け取っていますが、見る(視覚)聞く(聴覚)から多くの情報を得ています。さらに、「前庭覚(回転・バランスセンサー)」「固有受容覚(力・関節の曲げ伸ばしのセンサー)」「ヒフ感覚(触覚)」の身体で感知する感覚(体性感覚)が、重要な役割を持っています。感覚統合療法では、これら3つの体性感覚を体験することを通して、いろいろな活動を行うための構え(レディネス)を作ります。

社会面 【Social Skills Program ソーシャルスキルプログラム(SST) 】

「コミュニケーションが苦手」「すぐに爆発する」「気持ちを言葉にすることが苦手」など、自己統制の弱さは、不適切な行動につながりがちです。子ども同士、あるいはスタッフとの関わりの中で、無理に自分の主張を通したり、逆に我慢するのではなく、周囲の人に理解してもらいながら、適応的*な自己主張ができるようになることは、社会の中で、自分の力を発揮して生きていくための重要な力です。そのすべてが社会生活を送る上で大切なソーシャルスキルだと考えています。

*適応的とは:自分が望むことを、周囲の理解を得たり、ルールを守りながらできるようにするといったことです。

実体験からの学び

絵カードなどを用いた振る舞い方の学習に留まらず、できるだけ、実体験を通した学びを大切にしています。応用の利きにくいASD傾向の子どもでは、ソーシャルスキルを学んでも、日常に合わせて活用できないことが多くあります。

そのため、ベアービーのソーシャルスキルトレー二ングは、子どものコミュニケーションの発達段階をアセスメントした上で、小集団の遊びやカードゲームなどを通して、他者との関わりを楽しみ、自分の感情を理解すること、良い関係を作っていける力、トラブルが起こった時の振舞い方やアサーション*などを段階的・実践的に学ぶことを通して対人スキルを身につけていき、「社会生活を円滑に送るために必要な能力」を育みます。

*アサーション: 相手を尊重しながらも、自分の意見を主張して、相手に伝えることができるコミュニケーションスキル。例えば、おかしがもっと食べたいときには、ひっくり返って泣くのではなく、「もう一つください」と言ってみる。おもちゃを使いたい時に、友だちから無理に取り上げるのではなく、「貸して」と交渉したり、順番を待って使うといった行動です。

ストロングポイントへのアプローチ

得意 凸 を伸ばす

アドバンスプログラム

こだわりの強さは、好きなことへの興味関心の深さでもあります。優れた面 (ストロングポイント) に注目し、伸ばしていくことは、自己肯定感を高めて自信を持たせ、他の活動にもチャレンジしようとする意欲につながる重要なことだと考えています。今後、プログラミング、クラフトなど、イベントととして取り入れていく予定です。

こころを癒す

*Psychological therapy プレイセラピー

発達に凸凹のある子どもは、集団生活の中で、ストレスを感じることが多くなります。学校園に行こうとすると頭やお腹が痛くなる、気分の波が激しい、元気がない、チックや吃音 (どもる) 、寝ている時に叫ぶ (夜響) など症状化している場合、個別の心理療法を行うことができます。これら「二次障害」と呼ばれる問題は、今後、社会に出ていきにくい大きな問題となってしまうため、早期対応が大切です。

ペアレントプログラム(保護者の方 対象)

保護者支援

保護者の方とスタッフがお話をすることは、次の3つの点で重要だと考えています。

- ベアービーの療育への理解を深めていただく 保護者の方と私たちスタッフの間に信頼関係が生まれることは、子どもにとって安心安全の基盤となります。よい関係性を作ることができれば、子どもは、より伸び伸び、そしてしっかり活動に取り組むことができます。

- 子どもの理解を深めていただく これまで、育児が上手くいかなくて焦ったり、苛立ちを感じられたり、ご自身のせいではないかと自責を感じられた方もいらっしゃるでしょう。子ども特性への理解が深まれば、少し気持ちを軽くしていただけるかもしれません。また、問題となる子どもの行動が、保護者の方との関係性の中で生じていたなど、謎解きができるかもしれません。

- 共同支援者として、環境調整をサポート 保護者の方は、子どもに関わる時間が最も長い重要な支援者です。その役割りをサポートし、養育環境を整えることで、子どもへのよい影響を倍増させることができます。

これらは、定期的な保護者面接だけではなく、日々の活動報告の中でも大切にしていることです。